Luise Guest:我听说你在天津美术学院学习过中国画,为什么你开始从事行为艺术而不是继续从事绘画?你对行为艺术的本质有什么特别的兴趣?

李心沫:我从小学习绘画,并且一直喜欢中国的水墨画和书法。我在大学学习的是设计专业,但是其实很想学习国画,所以大学毕业后就到天津美术学院进修国画了。那时每天都沉浸在对于古典山水画的学习和研究中。之后我考上了天津美术学院国画系研究生,专修水墨画。我记得一次外出写生,那是初夏,我走在路上,看到一条河是黑色的,河两岸的树木都干枯了。那个景象对我产生了巨大的震撼。当我面对真实的山川河流的时候,我才发现古代山水画中的宁静美好的世界已经不存在了。中国经过快速的现代化进程,以及过度的对自然的消耗和滥用,已经将自然生态系统完全破坏了。这时在我心中产生了一个巨大的疑问:“我画画是为什么?”“我如何面对真实?”

我发现毛笔和墨汁已经无法承载我对于残酷的现实世界的感受了。正在这个时候,我有机会到现代艺术学院作为一个教当代艺术的教授的助教。由此我接触到了当代艺术,当代艺术的理念和创作方法的多样性立即吸引了我。尤其是博伊斯的艺术理念,对我产生了巨大的影响。我于是开始阅读当代艺术理论,并且进行当代艺术创作。我的创作从一开始就是关注社会问题,比如人权的问题,还有环境的问题。尤其是水污染的问题成为我关注的重点。这可能是跟我以前是学习山水画有关,我从对传统山水的关注转换为对于现实中山水的关注。在研究当代艺术的过程中,我也接触到女性主义理论和女性主义艺术,那些强烈的女性主义的表达立刻吸引了我。当我回顾我的人生,从女性主义的视角观察我自己,发现我可以把的经历用女性主义艺术的方式表达出来。我于是结合了生态主义和女性主义,把中国的水污染和中国女性的处境结合起来,表达了生态女性主义的立场和观念。我于是做了第一个行为作品《新开河之死》,然后是大道现场艺术节的策展人在网上看到我的这个作品,就邀请我参加大道现场艺术节。我于是延续《新开河之死》,做了另外一个跟环境和女性相关的作品《一场告别的仪式》。

行为艺术吸引我的地方首先是现场性。行为艺术是在现场做的,不同的空间会给我不同的感觉。观众的在场也很重要,我的体内的能量会被激发出来。在行为表演中,我能够深深地感觉到我和观众之间的能量交换,以及共情。我希望我的表演能够打动观众,事实也正是如此,每次我的行为表演都会给观众巨大的震撼和感动,很多观众会为我的表演而流泪。这也是行为艺术吸引我的地方,就是我和观众之间会产生一种共鸣的场。

通过行为艺术,我可以用一种非常强烈的方式表达我内心的情感。那些积蓄在内心深处的创伤,以及压抑的情绪可以在做行为艺术的过程中得到表达和释放。所以,行为艺术对于我还有一种治愈的作用。每一次的表演之后,我都会感觉到一种释放。每一场行为表演,都像一次仪式,和自己的过去告别的仪式。

行为艺术具有不可控和未知的部分。因为行为不是象戏剧那样经过反复排练的,而是一次呈现的,会有意外和不确定的事情发生。然而我发现,正是这些不确定的东西使作品呈现出超出预期的效果。也就是这些不确定因素让行为的现场更具有挑战也更具有吸引力。

Luise Guest:你是如何参与“秃头戈女”在北京的首次展览的?你什么时候开始把自己当成一名女性主义艺术家的?

李心沫:我从2008年开始创作了一系列的女性主义作品。这些作品一经发布,就引起了巨大的争议。因为这些作品涉及到了一些被禁忌的视觉,比如月经血、性暴力等,加上我又在网络上发布了一系列女权主义的文章,以及批评性的文章,也因此,我被中国的艺术界所排斥和被妖魔化。

2011年十一月,在艺术家高氏兄弟的介绍下,我认识了德国华裔策展人徐娟,她说准备要在中国策划一个关于女权的展览,希望我能参加,还有她希望邀请肖鲁参加,我于是联系到了肖鲁,问她是否愿意参加这个展览,肖鲁欣然答应了。加上在德国的华人女艺术家篮镜,一共三个人。在接下来的一同的讨论中,我们确定了“秃头戈女”这个展览名称,其实从某种意义上讲“秃头戈女”也是一个艺术团体的名称,是由策展人和三位艺术家组成的。展览在北京798的伊比利呀当代艺术空间举办,在开幕式上,经过肖鲁的提议,我们三个艺术家一起做了现场“剃头的行为表演。这个展览不同于中国的其他女性艺术展,而是一次旗帜鲜明的女权主义艺术展。所以在中国具有比较重要的意义。

从“秃头戈女”开始,我更加明确了自己的女权主义艺术家的身份。因为我发现,中国的女艺术家基本上都拒绝承认自己是女权主义艺术家,也都基本否认自己的艺术是女权主义艺术。而这背后的原因还是中国是个非常男权的社会,艺术界也是如此。那些占有话语权的基本都是男性,比如批评家,策展人基本都是男性,而女性想要参加展览活动就需要这些男性的批评家和策展人的支持。谈论女权主义是不被欢迎的,所以女艺术家都唯恐自己被边缘化。在这样的一种情况下,我想我毫不避讳地承认自己是女权主义艺术家是有必要的。正因为大家都不敢,都避讳,都害怕女权主义,我才觉得在中国提倡女权主义才更有意义和价值的。

Luise Guest: 我对“茶道”和“清洗”这两件作品非常感兴趣,这两件作品是在哪里表演的?对你来说,使用墨水有什么意义?这些作品是在一个女权主义展览期间进行的,你能进一步解释一下你在这两个相关表演中的意图吗?

李心沫:这两个作品是在江苏海安艺术区表演的。2013年我在江苏海安艺术区策划了一个女性主义的展览,名为《异在的身体》。展览的开幕式上有几个女艺术家的行为表演。我做了《茶道》和《清洗》两个连续的行为作品。墨汁是我在画中国画和写书法的时候用到的材料。首先,墨汁是中国文化传统的象征符号,另外一个象征含义就是污染的概念,墨浸入水中,就会将水染黑。

在《茶道》中,我用干净的茶壶装满墨汁和水的混合物,然后斟满了八个茶杯,我将茶杯中的黑色茶水一杯一杯喝下。饮茶是中国人的日常生活行为,但是我把茶水置换成墨水,用来表达我对于传统的思想观念以及生活惯性的反叛和思考。我们每个人都是被社会和文化塑造出来的,我们平时的思维和习惯很大一部分都是沿袭一种古老的文化传统,比如男尊女卑的思想,比如等级的观念。

这些观念是如此深入地影响着每个人,并且没有人认为这是不正确的,人们就像习惯于日常生活一样习惯于这些观念。我只是运用行为艺术的方式,在这个日常的行为中加入了一种异样的东西。这个墨汁的的茶是不能喝的,甚至是对人身体有害的,而我用一种仪式化的行为将这不能喝的墨汁喝下。我用了一种间离的方法,制造一个作品中的“刺点”或者是冲突。以便让人们产生思维的断裂,并且使观众进行思考:是不是我们日常生活中的习惯性的观念是有问题的?

《清洗》是一个和《茶道》即连续又独立的作品。在《清洗》中,我用混合墨汁的水来刷洗自己的衣服,以及身体,我用了“清洗”这个题目,但是用黑色的水来洗。清洗原本是指用清水把污垢洗干净,但是我在这个行为中所表现的是用污水来洗干净的衣服以及身体。这个作品是在用一个隐喻的方式来呈现一个女性在这个社会和文化的传统中的经验——经常被污名化的现象。

Luise Guest:你能解释一下2018年作品《写经》中的女权主义意图吗?为什么你觉得让一个女人抄写佛经很重要?

李心沫:我在天津美术学院学习国画的时候,我有个男同学,他读的书比较多,也很博学,他也懂得佛学,那段时间我对佛学也很感兴趣,每天都会用书法抄写经文。有一天这个男同学对我说:“你不要太认真了,女人是成不了佛的。”他的这句话给了我巨大的打击,使我对自己都产生了怀疑。当我再回想佛经故事,的确我找不到女性佛的形象。释迦摩尼佛、弥勒佛、普贤菩萨、文殊菩萨这些我所崇尚的佛、菩萨都是男性的身体。而且我参观了大量的敦煌写经,抄写这些经文的人被称为经僧,而没有经尼。也就是抄写经文的人也都是男性,而没有女性。当时我还没有接触到女性主义思想,我不知道父权的概念,也不知道整个的文化史都是由男性书写的。所以对于当时一个一心想在佛学中有所造诣的我来说是一个不小的打击。只有当我阅读了女性主义理论之后,我才意识到对于女性的压制是一个结构性的压制。女性一直被排除在社会公共话语和文化生产之外。女性在古代是没有受教育的权力的,她们是无法用笔书写的。

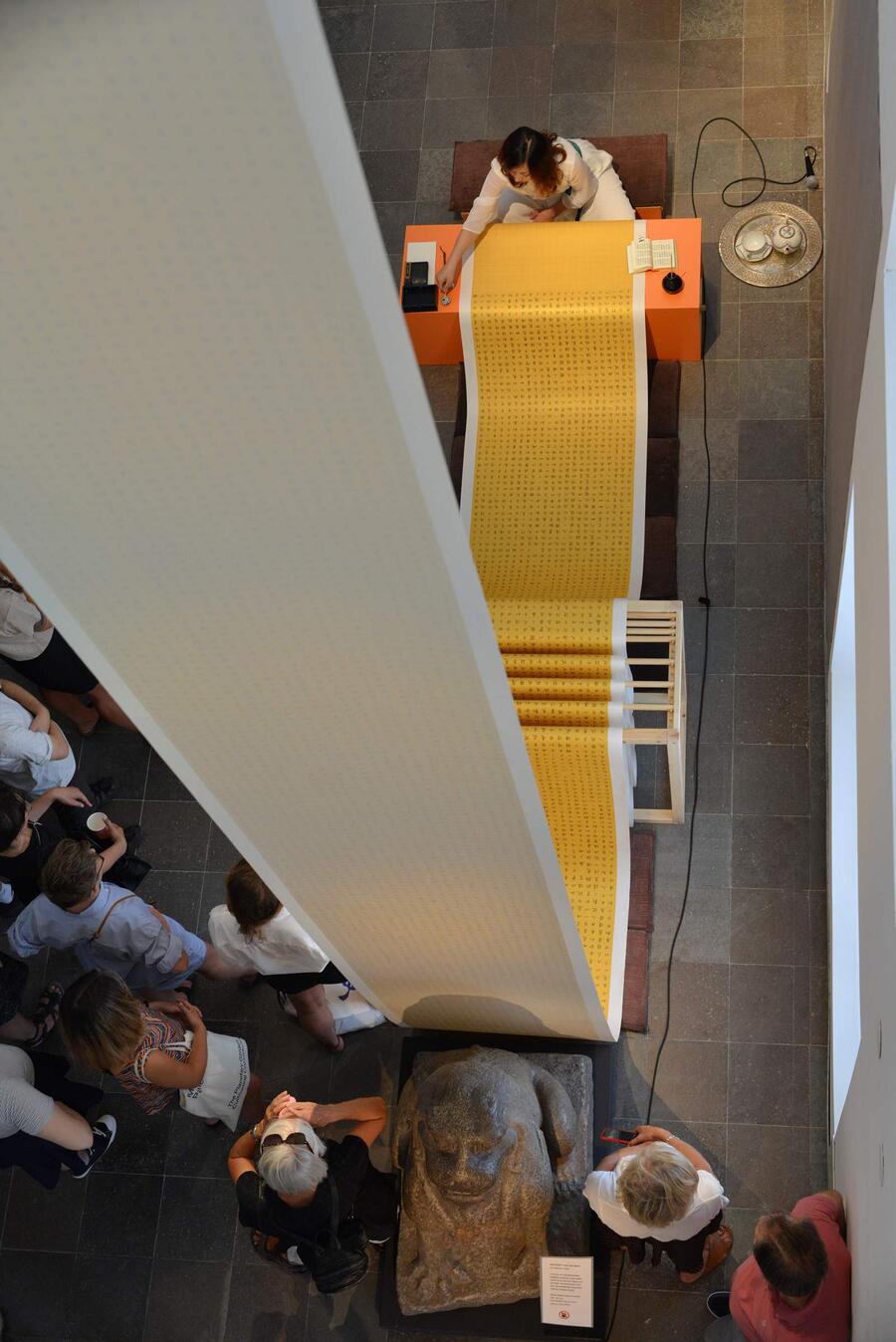

2018年,瑞典远东博物馆举办的“纸的故事”大型馆藏艺术展,展览展出了亚洲国家,主要是馆藏的日本和中国的纸上作品,展品中有写经作品,还有一些当代艺术的收藏,我的一个系列被博物馆收藏的的纸上绘画作品也被展示。策展人邀请我创作一个跟纸和书写有关的行为装置作品。我于是创作了这件《写经——女》。我在30米的绢纸上用小楷抄写《法华经》的经文。《法华经》也是一件馆藏的古老作品。我的书写正好与那个经文产生一种对话的关系。我事先写完了经文的大部分,把这卷写到一半的经文卷轴从中国带到瑞典,并且在展览空间布置成装置——一个从二楼垂下来的卷轴一直延垂到地面,在一个架子上折叠,然后延申到一面桌子上,我在现场继续书写这卷经文。

这个作品是关于作为男性主导的佛教的,也是关于女性书写的一个行为作品。同时这个作品也是关于书法史。在中国的书法史上,也几乎都是男书法家的名字,而几乎没有女书法家。女性在中国2000年的文化史中几乎是集体失声的,被淹没的。这也是我们今天所面对的文化现实。男性主导的文化艺术一直延续至今。作为女性,今天可以受教育,可以拿起笔,书写,但是我们还是在这个男权文化系统当中。比如我现在可以拿起毛笔,称为一个书法家,可以以女性的身份在公共的空间书写佛经,但是我所抄写的佛经的内容还是由男性书写的。到今天,参与文化创造的女性还是少数。

Luise Guest:你认为你的作品中有哪些方面是特别具有中国特色的,还是说行为艺术是一种全球性的艺术形式?

李心沫:行为艺术是一种国际当代艺术通行的艺术表达方式。我参加的也大部分是国际性的行为艺术节。而且我个人也喜欢行为艺术这样一种表达方式。我不是特别多地考虑到中国身份,中国特色,以及中国符号这些东西。我更多地是关注个体的记忆、创伤以及经验,这种经验包括了阅读的经验。我的作品有的来自于自身的经历,有的来自于诗歌和寓言故事,有的来自于对于自然生态和社会现实的关照。所以我的创作是多元的。但是当我回顾我的作品的时候,也会看到某些共同的特点,一个就是对于自然的关照,还有就是水这个元素的经常使用。这可能与中国传统的道家思想是相关联的。在我的一些作品里,也表现了用毛笔书写这一元素,这些可能都是比较中国式的,也是我的行为中的一些特别的东西。

Luise Guest:哪些艺术家对你的实践影响最大?

李心沫:首先是玛丽娜-阿布拉莫维奇的行为曾给过我巨大的影响。我第一次看到她的行为作品是在《画刊》杂志上,那个作品是“托马斯之唇”,那个刻在她腹部的血淋淋的犹太之星,深深地震撼了我。之后又看到她的其他的行为作品,每一件作品我都很喜欢。还有卡罗琳∙史尼曼(Carolee Schneemann)用身体进行的大胆实验,尤其是她的《内在的诗卷》也是让我看到女权主义艺术的力量。同时也给了我巨大的触动和启发。还有小野洋子的《剪》也让我记忆犹新。还有很多女性艺术家都深深影响过我。

Luise Guest: “告别仪式”- 大道国际现场艺术节Rain画廊的表演 - 为什么是这个标题?它是否与新开河之死有关,还是更广泛的环境问题?谁或什么正在被告别?

李心沫:《一场告别的仪式》是我在《新开河之死》之后做的另一个行为作品。《新开河之死》是关于被污染的新开河的凭吊,也是被强奸杀害并被抛尸在河中的女孩的纪念。《一场告别的仪式》我是在画廊空间做的行为。我定制了一个玻璃缸,并且收集了从北京到天津之间被污染的河流的水,以及蓝藻。我躺在玻璃缸中,腥臭的混合着腐烂的蓝藻的脏水缓缓注入缸中,直到将我淹没。

做这个作品时,我想到处于污染的水中濒临死亡的鱼,以及处于绝境中无力反抗的女人,那也是我当时的处境——一个单身母亲,受到社会舆论的压力和众人的嘲讽,几乎到了崩溃的边缘。这个行为作品带有自传性的,“一场告别的仪式“,是我的一个死亡的仪式,在冰冷和腥臭的水中,我试图跟世界告别,也跟那个受伤的自我告别。