血,是身体内在构成不可缺少的部分,血,即是生命本身的元素,血的流出与给出,就是生命的疼痛,血是无形疼痛的可见性的物质性。血,也是时间性的标记,血的流出,对于女性,尤其如此,那是每一个月的月经和生命的潮涌。此外,血还是生命出生的喷涌,一个孩子的出生总是会带出母亲更多的血和疼痛。

血,在这个意义上,是女性最为私密的元素,血,是女性自我认知的开始,血带来的却是一种非知识,因为这是个体生命自身触切的非知识,“我无法感受到你脚上的疼痛”,疼痛是无法分享的,如果是这样,为何还要表达自己的疼痛呢?既然这是不可能分享的感受。血的疼痛就构成对艺术的根本挑战,艺术的外在表现不就是可传达性和可分享性吗?如果疼痛是私密的生命感觉,艺术没有传达如此的感觉,艺术还哪里有着普遍的共通感?或者说,以图像形式呈现的艺术并不一定可以表达如此肉身的痛苦感受,如同魏晋时期诗人和哲人嵇康说“声无哀乐”,音乐声音的躁静与人体的喜乐没有直接关系,同一段音乐有人说传达出的是欢乐,有人则说是痛苦,其实与声音本身并不直接相关,相关的是什么呢?如果一个艺术家要在作品上表达自己的痛苦,并且让观看者能够分享他或她的痛苦,如何可能呢?

这就是艺术家必须找到一种独特的材质,这材质必须与自己的身体,与自己作为生命的呼吸相关。如同中国传统绘画选择水墨的材质,是因为水墨与书写的内在关系,可以调节自己呼吸,如同书法用笔对身体姿势与气息的要求,以及水墨达到的烟云供养和平淡意境,可以调节自己的意念和生命状态,材质与身体,材质与图像,图像的意境再次回到了艺术家的身体,因此,必须从自己的身体开始。

对于一个女性画家,要传达自己的疼痛,她更加应该从自己的身体出发,对于她,最为经验自己疼痛的时刻,是血的流出,是身体被划伤的疼痛,是的,那就是以她自己的“血”来画。让画面有着生命之血的味道!

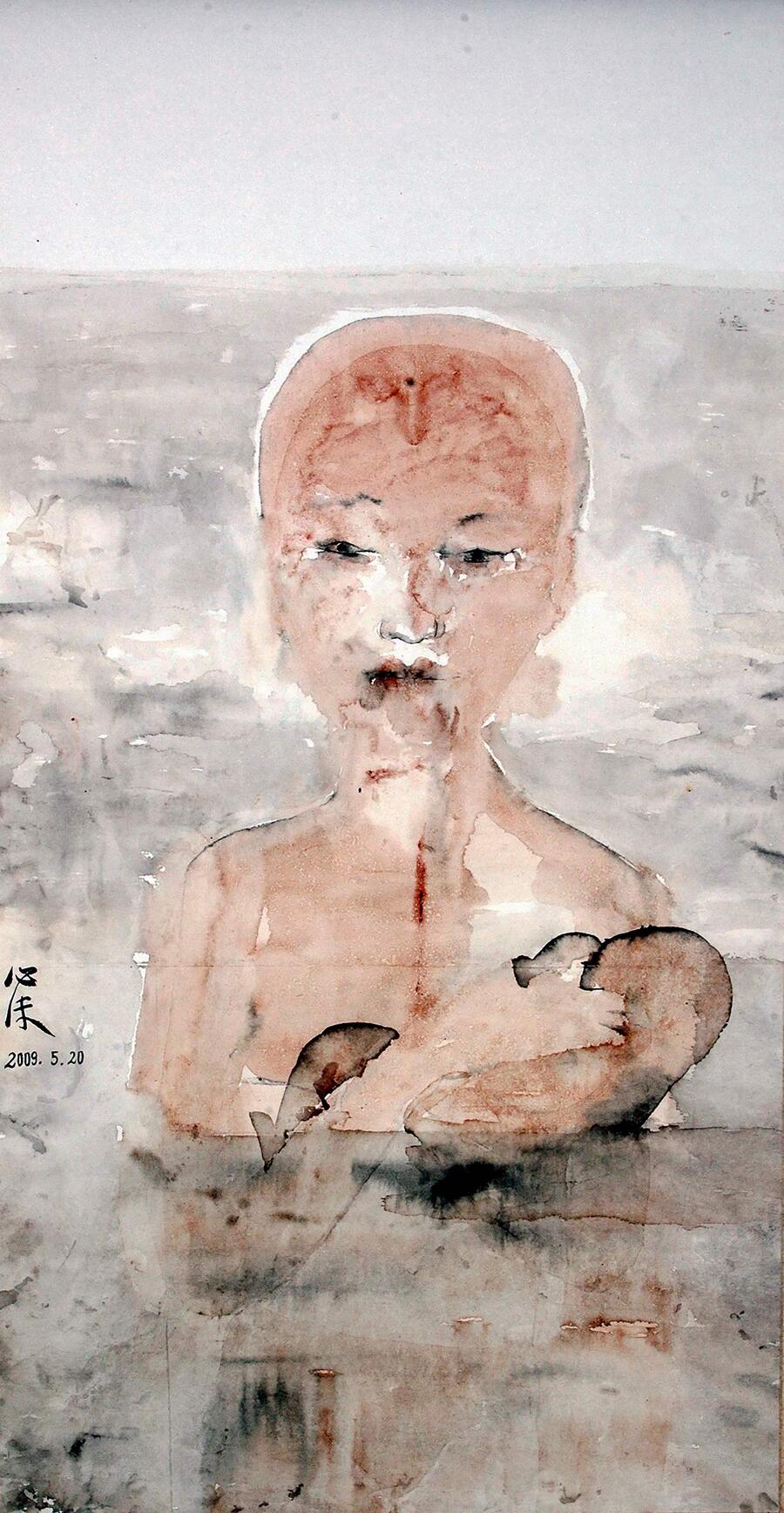

而这就是女艺术家和女画家李心沫最近作品之新的开始:她以自己每月的经血来画自己的自画像,并不是刻意流血来产生暴力的刺激效果,也不是刻意寻找新的材质,而就是让大自然本身对于一个女性生命的作用,造物所赋予一个女性生命节奏的血,来作画!尽管有行为艺术家以血来表现了,但以经血来画自画像,这几乎是绘画艺术史上的第一次!让画面有着生命的味道,这既与传统中国美学的余味说相关,也是与个体生命的书写出剩余生命的滋味相关,正是在味道上,生命触感到自身,并且激发他人的触感!

李心沫,作为而立之年的画家,这之前画过水墨,她的水墨作品已经画得很好,无论是用墨的简洁轻快,还是人物造型的生动,再加上她对书法的颖悟和现代转换(已有书贴《韭花贴》在坊间出版),都可以看到她的天赋和技术,她本来可以按照现在通行的水墨之路继续走下去,可是随着她彻底进入当代生活,她发现当代的所谓水墨艺术其实并不具备当代性,都仅仅是以传统水墨语言来表现一些现代的题材而已,仅仅是主题性的扩展,并不是从水墨观念,水墨技术以及水墨存在本身的可能性着手进行彻底反思,而仅仅是以西方现存的现代性情绪和观念配以传统水墨已有技术,一个拼贴的结合而已,根本没有以当代的生命境况带动新的技术和观念。因为画家们根本没有彻底追问:何谓艺术的当代性?

水墨之为水墨,就仅仅是一种材质?仅仅是一种画种?水墨语言最初诞生时,为什么选择水墨而放弃金碧青绿的材质?这是为了表现一种气感,无论是雪景图还是水图,抑或表现云气淡荡和烟云变灭的气象,都是因为水墨的材质可以更好地实现这种诉求。只有当使用的“材质”——水墨与纸绢,所表现的“对象”或图像——山水烟云,以及所表现的精神“意境”——平淡如水和苍古如烟,这三个要素达到内在一致,水墨语言才获得自己存在的合法性,并且充分完善自己的语言。如同西方中世纪所用的金色:即是作为材质的颜料,也是作为图像表现的圣人头上的光环,还是表现上帝本身之为荣光,三者达到了一致;随后西方古典绘画的透视法和明暗法等等也是打开一个容器来接纳神的象征符号空间(如同艺术史家潘诺夫斯基所言),西方现代派艺术也继承了这三个要素,只是有所变更:以颜料本身作为面对混沌无形的纯粹质料的表现力(颜料不仅仅是工具,而是本身最为富有表现力的本体存在),以对象本身当下的生命状态与画家作画的身体状态或姿态的相互关系(如同波洛克的滴洒,以及弗洛伊德画出模特当下真实的疲惫),还有生命内在的力量或无力的经验(这是对个体生命之虚无和无意义的经验)。

而到了当代的中国社会,水墨这种材质还能够承担它已有的平淡的精神境界吗?如果加入混合材料,其精神诉求是什么?以水墨所画出的这个对象能够表现出传统要实现的平淡气韵和流荡的生命情韵吗?所画的对象又与材质有什么关系呢?显然,当下的水墨作品还根本没有回应这些最为根本的问题。

一旦心沫自己深入当代艺术和个体生命的境况,她对女性生命本身的关注,女性身体的伤口,女性的不幸命运,开始以图像的方式来表现,比如在《我身体的伤口》对伤害的痕迹的图片纪录,在《阴道独白》中对暴力的思考,在《一个人的婚礼》等图片作品中对身体皱褶的想象,女性身体本身独立出来。对于心沫,她要思考的是:我这个画家作画的身体与我所要画的对象是什么关系?为什么要用水墨语言呢?

因此,她不得不在自己的作品上带入自己个体性的时间感!当代中国艺术,尤其是这几年的中国艺术,之所以停步不前,就在于失去了切身的时间感,1990年代的那些反抗意识形态的作品还是有着反抗的当下性的,而现在却只有商业的展示价值了,不仅仅是图像的时间感,还有个体生命的时间感,还有打开画面本身的空间和时间感,只有这三重时间同时在画面上传达出来,一幅画才是这个有限个体生命的铭记。

心沫这些自画像的作品是当代性的“水墨”。如同福柯在他《何谓启蒙》的文章中受到波德莱尔对艺术思考的启发,认为当代性或者现代性的生存美学有着几个基本要素,即对当下流逝的非连续的时间之英雄化的表现(要在现时中把握永恒,而不是离开当下的现时性),这种英雄化还有着一种自我的反讽(试图以想象来想象不同于它自身的现时并且改变现时的面貌),这势必导致一种热爱时尚的花花公子的苦行主义(因为他必须设法创造他自己,必须强制一个人完成自己对自身的制作),因此,这种自己对自身的创作只能在艺术中发生,这就是当下生活的艺术化。这也是福柯称之为现代性的生存审美风格的形成。此外,我们还有必要增加一个要素,这就是中国传统美学对个体生命修身与自身关心的认识,当然,福柯晚期也注意到了这个自我关心的技术的修身的重要性。因此,衡量中国艺术的当代性,就在于对时间当下的经验方式与传达方式。

我们在心沫的作品上看到了这些因素:心沫本人既是艺术家也是眼光犀利的批评家,既是传统书画艺术的继承者也是当代实验艺术的力行者,她的性格既有着激烈彻底决然的一面也有着女性柔情自恋的一面(她以圣母为原型画的装饰性极强的自画像可以看出她柔婉深情的另一面),而在对疼痛的地下经验中,更多显现出女性的英雄主义,她对传统权威的质问,她大胆的行为和影像实验,都流露出对当下生命的热爱和关注,她要爱的就是这破碎的当下,就是被自己身体充满的这当下——这在每个月月经来临时血的流逝的当下,在疼痛中的当下,但是必须以艺术的激情铭写出这种流逝的当下,这即是自画像。

而以自己的经血来画,无疑是苦行主义的彻底体现,女性都害怕自己的经血,每一个月的例假对于女性无疑是一次折磨,无论是血的多少还是来的早晚,都让这个女性的身体和精神状态,陷入疲惫和紊乱之中,是生命的一次停顿,一次节奏的打断,因此,铭写这个时刻,也是铭写自身的灾变,是通过艺术的创作达到自我的确认和孤独的拯救。

这也是个体生命对宇宙的记忆,这是女性以自己独特的方式在经验自然的永恒性。也许,在我们这个时代,还只有女性的身体还有着自然节奏的被动记忆?这就是为什么当代思想以性别差异——女性和男性的性别和身体的差异,而不是存在论差异作为最为根本的出发点之故!

在女性的经血中,女性承受着自然对自己的某种击打,这是生命的被动性的经验,现在,当心沫把自己的经血转变为一种绘画的元素,这就是让绘画的材质和自己的身体直接相关起来,让绘画具有某种切身的气味,如果水墨曾经与中国传统文人的柔弱以及平淡的精神诉求相通,现在,水墨已经显得太弱了,或者说,必须找到水墨与自己身体的新关系,这就是心沫以血为主来画,同时配以水墨材质。而画出生命的味道,这是李心沫作品最为触动我们的!这是生命的本味,在这个如此当代的作品上,也变味了传统的滋味,而是切身于个体生命的滋味!

在画面上,我们就看到了一个以血勾勒出的一幅画家的自画像,显然她没有头发,当生命的躯体还原为血,似乎就是一个原始的原初的赤裸的生命!那是一个刚刚出生的生命,有着生命最初出生的朴素的味道!她或者它有着轮廓,但是不可能具体,因为这是生命的赤裸,彻底地还原,还原到她出生时的形式。头部的眼睛和嘴唇等等以传统的勾勒方式画出,带有一种凄苦的表情和精神的专注,在画面上还看到“血”如同水墨一般晕散开来的效果,心沫很好地转换了传统水墨的流动性,但是,在这里,却是生命内在地疼痛在倾诉。这个赤裸的身体上到处有一些突出的凝结的色块,这是血液凝结的血块,是在作画时血的多少和用笔的停顿所导致的,这些细节如此真实,在洁白的宣纸上,突出出来,具有令人震撼的视觉效果,让人难以忘怀!画面激发出无尽的哀愁和怜惜。如同心沫自己所言:“这是几千年的痛苦都聚集在我身上了!”有的还在头部可以看到这个思想者的疼痛——那是血在思想,似乎这个女子在思考时头部血液在疼痛地涌动。

画面上的签名和日期尤为重要,这是血的签名,是时间性最为直接的标记。在心沫的这些自画像作品上,她个体的生命时间得到了铭写,在这个既是她其实也不是她的肖像画上,她的生命得到自我的创造:这确实是心沫的自画像,但是因为血的还原,这是一个属于所有人的原初的生命体,我们都是在血中出生的,我们的生命都是以血来构成的,因此,画家发现了一个普遍的她者或者它者的形象!如同她以自己为原型而画出圣母像,这个带有荆冠的以银粉画出的自画像,洁净而宁静,素淡而高雅,也是对自身和自我的想象和它异化!当代性之为当代性,就在于艺术家对自己的想象,对这个流逝的当下的热爱,以及对自身内在生命的重新发现!